Blog

重磅!计算机“铁饭碗”碎了!伯克利教授惊呼:毕业生找工作,所有人都在挣扎!

这是一个令人震惊的残酷事实!就在短短几年前,拿到一张计算机科学的毕业证,就等于拿到了通往财富自由的通行证。然而今天,这个“黄金时代”已经戛然而止!

伯克利大学计算机科学教授哈尼·法里德(Hany Farid)一语道破天机,他直言不讳地告诉世界:“所有人都在为找工作挣扎!” 这种转变太快、太猛,已经让整个行业措手不及。这到底是一场短暂的寒流,还是数字化时代的结构性大转折?

十年河东十年河西:从“抢手货”到“滞销品”

想想十年前,那是什么光景?GAFAM(谷歌、苹果、脸书、亚马逊、微软)和无数初创公司对人才的渴望永无止境。计算机专业的学生根本不用担心,毕业前手里就攥着好几份顶级公司的 Offer,挑花了眼!

但现在呢?法里德教授在 Nova 的播客中,用一个活生生的例子揭示了残酷的现实。他提到一位朋友,四年前被承诺“学计算机必有美好前途”,结果现在这位准毕业生,正在找工作的泥潭里挣扎。

法里德教授在被誉为计算机科学花园的伯克利,看到了同样的景象。他惊呼:“太不可思议了!” 过去,学生们手里握着五六个 Offer 互相比较;现在,他们只要能拿到一个 Offer,就谢天谢地了!

这绝不是偶然!它标志着企业的招聘策略发生了根本性的转变。过去“广招人才”的粗放式增长已经结束,取而代之的是极其严苛的筛选。硅谷内部关于计算机未来的争论早已白热化,AI自主创建软件的能力,让所有人的神经都绷紧了。OpenAI 主席布雷特·泰勒甚至建议学生,不要只学编程语言,要学更深层的计算机概念!

AI是颠覆者还是“背锅侠”?

这场危机的头号“嫌犯”,直指人工智能(AI)。

当 AI 工具能自动生成代码、自动化测试、简化集成,并大幅缩短开发周期时,大量原本属于初级程序员的活儿,瞬间就被机器吞噬了。

但法里德教授很快提出了更深层的洞察:AI 只是一个催化剂,它加速了科技行业的理性化进程。经过多年疯狂扩张后,企业现在追求的是效率最大化。结果就是,那些“标准化”人才面临着前所未有的激烈竞争,而剩下的岗位则集中在高精的利基市场:安全、数据工程、应用AI、分布式基础设施等。

教育体系的“时差”:学校教的,企业不想要!

更让人揪心的是,大学和工程学院似乎跟不上时代的脚步。

我们的课程还在强调算法、数据结构这些不变的基础,但对于企业每天都在用的实用工具和实践,却反应迟缓:数据管道、MLOps(机器学习运维)、原生云部署、大规模安全防护……

一道巨大的鸿沟正在招聘者和毕业生之间裂开!企业需要的是能立即投入战斗的工程师,能直接参与AI项目落地、管理云基础设施。而毕业生虽然有着扎实的理论知识,却往往缺乏企业需要的具体实战经验。

市场两极分化:普通人被“踢出局”?

另一个加剧困境的因素是市场饱和。过去十年,无数人涌入计算机领域,现在市场突然发现,涌入的人才数量已经超过了眼前的需求。

虽然“精英”人才,比如最著名大学的毕业生,或者拥有稀缺专业技能的人,依然不愁工作。但那些普通学校、或者没有拿得出手的具体项目经验的毕业生,正在这场竞争中被无情地边缘化。

我们正在目睹一场残酷的两极分化:少数顶级人才垄断了大部分 Offer,而绝大多数毕业生,却在为第一份工作苦苦挣扎。

再见,“万金油”程序员!

“只要会写代码就能找到工作”的时代,彻底结束了!

法里德教授透露,他对学生的建议已经改变。他不再建议学生只专注于一个领域,而是提倡“混合式”人才:要会做各种事情,具备强大的适应能力,能够预判技术的下一波浪潮。

这种“多面手”能力至关重要。那种“学好 Java,找个工作,慢慢升级”的线性职业发展路径正在消亡,取而代之的是“之字形”发展,必须不断更新技能、探索新领域,将技术能力和战略眼光融会贯通。

AI砸碎了计算机铁饭碗

年轻人面临的巨大冲击波

这场危机带来的后果是极其沉重的。

首先是心理冲击: 很多人选择计算机就是看中了它提供的工作保障。现在,他们发现一切都是未知数,起薪可能被压低,实习机会不再自动转正。

其次是结构性风险: 如果年轻人找不到自己的位置,整个行业就可能失去创新所需的“新鲜血液”。他们可能会被迫转行到咨询、产品管理等邻近领域。一个过于挑剔的市场,最终会自我削弱。

美联储主席发话:AI可能是“帮凶”!

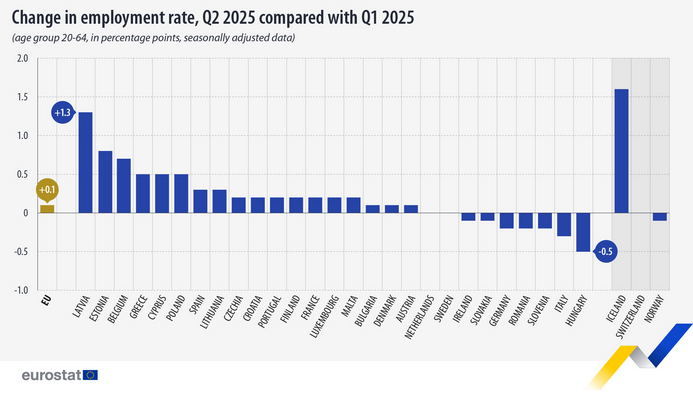

这场就业困境已经惊动了华盛顿的最高层!美国25岁以下人群失业率的飙升,已经成为2025年最令人担忧的经济问题之一。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在联邦公开市场委员会(FOMC)会议后的记者会上,印证了经济学家们的担忧。他指出,目前是一个“有趣的”劳动力市场,并沉重地表示:“年轻毕业生、少数族裔和弱势群体都在努力找工作。”

他特别提到,虽然解雇率和招聘率都很低,但这种“不解雇、不招聘”的经济模式,使得年轻人特别受伤。鲍威尔主席明确表示,AI的崛起,很可能就是导致这种局面的一部分原因!

一个曾经的“黄金职业”,如今已成“挣扎之地”。年轻人该如何自救?科技的浪潮,究竟是带来新的繁荣,还是掀起一场社会结构的大洗牌?这场由 AI 参与的就业危机,将如何重塑我们对知识、教育和未来职业的认知?

当“编程能力”不再是价值锚点

法里德教授的震惊,在于看到了一个曾经被视为“未来保险单”的专业,突然失去了其价值锚点。过去,计算机科学的价值在于其稀缺性、复杂性以及对经济增长的直接贡献。但AI的崛起,正在瓦解这三个基石。

价值锚点的瓦解:从稀缺性到“冗余性”

在传统的工业和信息时代,编程能力是一种稀缺资源,它对应着高额的薪水和光明的未来。然而,生成式AI(尤其是LLM)的出现,正在以指数级的速度,将基础代码生成和调试从稀缺技能转化为冗余能力。

这在哲学上引出一个核心问题:当人类的认知劳动被机器“商品化”时,人类劳动的价值究竟由谁来定义?

如果AI能以极低的成本、极高的效率完成初级工程师的工作,那么这些岗位的价值就趋近于零。这不仅仅是经济学上的供需关系,更是对人类尊严的侵蚀。一个年轻人花费四年时间、投入巨额学费掌握的技能,在一夜之间被一个算法所取代,这让他们如何定位自我价值?这是一种“被剥夺的成就感”(Deprived Achievement)。这种感受的蔓延,对社会稳定和创新精神的打击,远超我们想象。

教育的危机与重生

法里德教授也指出了大学教育与产业需求的脱节。这揭示了一个更深层的“知识祛魅”(Disenchantment of Knowledge)危机。

现代教育体系建立在“系统性知识传授”之上,相信通过学习算法、数据结构等基础理论,可以为学生提供长期的竞争力。但AI打破了这一信念:

- 知识的即时可得性: AI让知识的获取成本几乎为零。记忆和检索的价值归零。

- 知识的应用场景: 企业需要的是能将AI融入生产流程的**“即插即用”人才**,而不是仅仅掌握理论的“通用型”人才。

这种危机迫使我们重新思考教育的终极目的。如果大学不再是知识的“仓库”,而仅仅是一个“理论训练场”,它的存在意义是什么?

我认为,教育必须从传统的“知识传授模式”转向“认知塑造模式”。未来的大学不应再教授“如何写代码”,而应该教授“如何与AI共存、如何驾驭AI、如何批判性地思考AI带来的伦理与社会影响”。

AI能否推动教育的改革

从“通用型人才”到“稀有型专家”的范式转移

现在的就业市场偏向于高度专业化的精英人才。这是一种深刻的范式转移:

- 旧范式: 培养大量掌握通用技能的“螺丝钉”,适应标准化生产。

- 新范式: 需求集中在“AI-Human 协同”的少数专家,他们拥有不可替代的稀有能力。

法里德教授建议学生要“擅长多种不同的事情”,这并非简单地要求“多才多艺”,而是要求一种“跨越式认知能力”(Trans-Cognitive Ability)。

未来的价值不在于“量”(即写了多少代码),而在于“质”(即提出了多好的问题,解决了多复杂的、需要跨学科洞察的问题)。只有那些能结合深厚的领域知识(如医学、法律)和批判性的AI驾驭能力的人,才能在未来找到立足之地。

这场危机是对我们社会的哲学挑战:我们能否在追求技术效率的同时,依然保障人类劳动的尊严和个体的价值?答案取决于我们如何重塑我们的教育体系和价值观念。

教育者如何变革,孩子应学什么?

面对AI带来的结构性危机,教育体系必须进行彻底的、非渐进式的变革。这不是在现有课程中“加一门AI课”就能解决的问题,而是要重塑人类的认知结构和生存技能。

一、教育者的角色转变:从“知识权威”到“认知引导者”

教育者必须放弃“知识传授者”的传统权威地位,转变为“认知引导者”和“复杂性教练”。

二、未来学生的核心学习内容与方式(K-12 至大学)

AI时代的学习,必须围绕人类不可替代性展开。未来的核心竞争力将是那些机器难以模仿的“软技能”和“深度认知能力”。

1. 认知与思维模式(The Mindset Shift)

批判性提问能力(Critical Questioning):

学习内容

教导孩子不再满足于AI给出的答案,而是学会质疑数据来源、挑战算法逻辑、提出更深层的问题。这是对抗AI“幻觉”和“认知偏见”的唯一方法。

学习方式

采用苏格拉底式对话(Socratic Dialogue)和辩论式学习,让学生在没有标准答案的复杂情境中进行思辨。

跨学科融合思维(Trans-Disciplinary Synthesis)

学习内容

融合文、理、工、商,打破学科壁垒。例如,让计算机科学的学生研究AI在古代哲学伦理中的应用,让艺术生学习生成式AI背后的数学原理。

学习方式

项目式学习(Project-Based Learning, PBL),所有的项目都必须涉及至少三个不同学科的知识,强调“解决真实世界中没有预设答案的复杂问题”。

2. 人类核心技能(The Human Edge)

情感智能与同理心(Emotional & Empathy Intelligence):

学习内容

在AI接管了大部分“理性”工作后,“人与人的连接”将成为最大的价值。加强心理学、社会学和伦理学教育,培养学生的同理心、领导力、协作精神和冲突解决能力。

学习方式

团队协作、社区服务和角色扮演模拟。教育的重点应从“教书”转向“育人”。

创造力与审美(Creativity & Aesthetic):

学习内容

AI可以生成图像和文字,但它不理解“美”的价值和“创造”的动机。加强艺术、音乐、文学等美学教育,培养孩子的原创性、审美鉴赏力以及对“无用之美”的追求。

学习方式

鼓励“艺术-科学”交叉项目,让孩子使用AI工具进行创作,但核心价值在于人类赋予的意义和情感。

3. 技术素养(The AI Literacy)

“驾驭”与“管理”AI的能力:

学习内容

不再是传统的“硬编码”,而是“提示工程”(Prompt Engineering)、AI模型评估、数据治理以及 道德。学会像管理工具一样管理AI,理解AI的能力边界和缺陷。

学习方式

让学生参与到AI模型的设计与评估过程中,理解数据偏差、算法偏见的产生机制,并提出伦理解决方案。

三、未来教育模式:终身学习与适应性

对于青少年来说,最重要的是建立“持续学习和适应性”的认知模式。他们必须理解:没有一个专业是“铁饭碗”,职业生涯将是一个不断“重新发现自己”的过程。 教育机构需要与产业界建立更紧密的合作,提供短周期、高强度的“技能重塑”课程,以应对技术快速迭代的挑战。

未来的教育,其终极目标不再是培养“知识工人”,而是培养有灵魂、有思辨能力、能与机器协同、并能为人类社会创造新价值的“认知探险家”。

H20芯片差不多的AI芯片.jpg)